La microéconomie est une discipline dont l’objet est d’étudier le comportement rationnel des agents économiques. Les agents économiques sont des individus ou organisations qui prennent part à des relations économiques : production, consommation ou échange.

Principes clés

• On suppose que le consommateur est un être rationnel, au sens où il cherche à maximiser sa satisfaction en procédant à une analyse coût-avantage-risque de toute décision à prendre.

• Le consommateur dispose d’un budget R qu’il décide d’allouer à la consommation de n biens dont les prix sont p1 ,…, pn, en quantités x1 , • • • • • • • ,xn. Dans une économie fictive où n’existe que deux biens sa contrainte budgétaire s’écrit : R= P1 x1 + P2 x2

• On distingue deux manières d’appréhender la satisfaction, ou utilité, du consommateur :

– en vertu de l’utilité cardinale, on suppose que le consommateur est capable d’attribuer une note relative à la satisfaction qu’il éprouve (par exemple de 1 à 1 00) lorsqu’il consomme un panier de biens qui lui est présenté- il est alors aisé de classer ensuite ces paniers de biens par ordre de préférence ;

– selon le principe de l’utilité ordinale, on considère que le consommateur n’est pas capable de donner une telle note mais qu’il sait classer tous les paniers de biens qui lui sont présentés, par ordre de préférence ; on peut alors attribuer une fonction mathématique à ce classement, ou fonction d’utilité, qui respecte sa relation de préférence, pour modéliser ensuite le processus de choix du consommateur

– la théorie microéconomique du consommateur est construite sur le principe de l’utilité ordinale.

• L’utilité marginale correspond au supplément d’utilité que procure au consommateur la consommation d’une unité supplémentaire de bien. Elle est souvent considérée comme décroissante, dans la mesure où la satisfaction apportée par la dernière unité de bien consommée est sans cesse inférieure à celle qui la précède (Um l et Um2 sont les utilités marginales des biens 1 et 2).

Les agents microéconomiques

Les agents économiques sont donc :

Les producteurs de biens et services, c’est-à-dire les entreprises de toutes tailles (qui produisent des bâtiments, des automobiles, des meubles, des téléphones, des ordinateurs, des communications téléphoniques, des accès à internet, des transports, des services à domicile, etc.), les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs (qui produisent des fruits, légumes, viandes et poissons), les médecins (qui produisent des diagnostics et des soins), les artistes, les sportifs professionnels (qui produisent des spectacles), les militaires, les policiers (qui produisent du maintien de l’ordre), les juges (qui produisent de la justice), les assureurs (qui produisent des couvertures assurancielles), les écrivains (qui produisent des textes), les journalistes (qui produisent de l’information), etc. et aussi, dans une certaine mesure, les partis politiques (qui produisent des projets d’organisation sociale et des candidats à la représentation des citoyens) et les institutions religieuses (qui produisent des dogmes, des rites et des cérémonies).

Les consommateurs des biens et services listés ci-dessus, c’est-à-dire chacun d’entre nous.

Il conviendrait d’ajouter une troisième catégorie d’agents économiques : la puissance publique (c’est-à-dire l’État et les collectivités territoriales).

Précisément, la puissance publique est un agent supposé agir selon la volonté des citoyens-consommateurs et ne jamais poursuivre d’objectifs qu’elle se serait elle-même fixée. La réalité est plus complexe. La puissance publique, mise en place pour fournir des services que des marchés fonctionnant sur un mode traditionnel ne pourraient pas fournir (défense nationale, ordre public, justice, éclairage public, minima sociaux, etc.) ou des services dispensés au regard de l’importance du bénéfice commun qu’ils induisent (éducation), est une organisation qui parfois « perd de vue » sa raison d’être. Il en résulte une dérive où les administrations et agences publiques s’assignent elles-mêmes de nouveaux objectifs, cherchent à accroître leur taille pour les remplir et créent des mécanismes de contrôle de la satisfaction des objectifs en question .

La puissance publique est un agent dont l’objectif est parfois difficile à identifier ou préciser. En effet, l’objectif de la puissance publique doit être construit sur la base de l’agrégation des objectifs des consommateurs citoyens. Une telle agrégation est complexe en théorie (par exemple, la solution du choix sur la base d’un vote majoritaire peut s’avérer très insatisfaisante) comme en pratique (les représentants élus ont un mandat « général » et non mandat pour une ou plusieurs décisions particulières ; de plus, ils poursuivent des objectifs personnels propres).

La méthode de la microéconomie

Les agents, producteurs et consommateurs, dont nous allons étudier le comportement, sont supposés rationnels. Définir la rationalité n’est pas une mince affaire. Est-ce qu’un pratiquant de vol en wingsuit (ce sport extrême où des individus frôlent, en chute libre, des parois rocheuses à des vitesses vertigineuses avant d’atterrir à l’aide d’un parachute) est un agent rationnel ? Est-ce qu’un individu avare et épargnant maladif qui, finalement, meurt sur un « tas d’or » sans laisser de descendance est un agent rationnel ? Face à la grande diversité des comportements observés, est-il seulement possible de définir ce qu’est un comportement rationnel ?

Ce défi est celui de la science économique depuis ses origines, mais surtout depuis le XIXe siècle.

Dans le courant du XIXe siècle, est né l’individualisme méthodologique, c’est-à-dire l’approche selon laquelle chaque individu a des goûts, des préférences qui lui sont propres, et qu’en conséquence il prend des décisions qui peuvent différer de celles de son voisin. Auparavant, on raisonnait plus volontiers sur le comportement de classes : l’individu n’existait que comme élément d’un groupe dont le comportement était supposé homogène. Avec l’évolution des idées, inspirées par la philosophie des Lumières, il est apparu de plus en plus intenable de supposer que les individus puissent agir de manière non autonome, comme des automates préprogrammés au sein d’un groupe social.

L’individualisme méthodologique s’est donc imposé et avec lui l’utilitarisme. Par utilitarisme, on désigne l’approche en vertu de laquelle chaque agent cherche systématiquement à obtenir la plus forte utilité possible lorsqu’il décide des actions qu’il va entreprendre.

Le mot « utilité » doit être entendu au sens large. Ce que chaque individu recherche, ce sont les actions qui maximisent sa satisfaction et/ou minimisent sa peine. Il espère accroître sa satisfaction en consommant des biens ou services marchands, certes, mais aussi en consacrant du temps à des activités non marchandes (promenade, jeu, etc.), et parfois mêmes délibérément altruistes (engagement associatif et/ou charitable, temps consacré à l’éducation de ses enfants, etc.).

Pour l’économiste, il n’y a guère d’idée préconçue sur ce qui procure de la satisfaction aux différents individus ; en revanche le constat qui s’impose est celui d’une très grande variété d’aspirations et de sources de satisfactions. Le défi est donc de cerner un socle de « règles de comportement » que tous respectent en dépit de la grande variété des goûts et des préférences. C’est le point de départ de la modélisation des préférences individuelles.

La modélisation, où représentation simplifiée de la réalité, est une construction théorique reposant sur des hypothèses.

Dans le cas présent, les hypothèses sont des axiomes de comportement dont on postule qu’ils sont respectés par tous les individus. La liste de ces postulats permet au microéconomiste de délimiter les contours de ce qu’il entend par « rationalité individuelle ». Si, dans les faits, certains de ces axiomes sont transgressés par des individus, la question se pose de savoir s’il s’agit de comportements très rares, imputables à de manifestes erreurs de jugements ou si, au contraire, la très grande majorité des individus transgresse régulièrement ces axiomes.

Dans le second cas, le modélisateur a vocation à s’interroger sur la pertinence du ou des axiomes incriminés et à envisager des aménagements et/ou modifications de la liste. Une fois que le modélisateur « tient » une liste satisfaisante d’axiomes de comportements, il peut s’attaquer à la traduction numérique des préférences : il s’agit d’établir les propriétés d’une fonction numérique qui représenterait les préférences de l’individu hypothétique dont on modélise le comportement.

La fonction numérique en question a pour caractéristique d’associer une valeur numérique à chaque décision possible de l’agent, valeur numérique telle que la satisfaction éprouvée par l’agent sera d’autant plus forte que la valeur numérique sera elle-même élevée. En d’autres termes, on s’attache à construire une fonction de satisfaction encore appelée fonction d’utilité.

L’équilibre du consommateur

On appelle équilibre du consommateur le choix auquel celui-ci procède en matière de consommation, compte tenu de sa contrainte budgétaire. On suppose que les préférences du consommateur sont modélisées par une fonction d’utilité U = U (x1,x2)

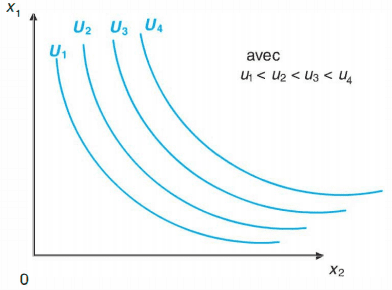

On peut alors représenter graphiquement l’ensemble des paniers de biens (x1, x2) qui procurent au consommateur un même niveau d’utilité, c’est-à-dire entre lesquels il est indifférent. Cet ensemble est appelé courbe d’indifférence.

• Les courbes d’indifférences sont décroissantes, convexes et ne peuvent se couper. Il existe bien entendu autant de courbes d’indifférences que de niveaux d’utilité et, plus une courbe d’indifférence est éloignée de l’origine plus l’utilité que procure les paniers de biens qui se trouvent sur cette courbe est grande.

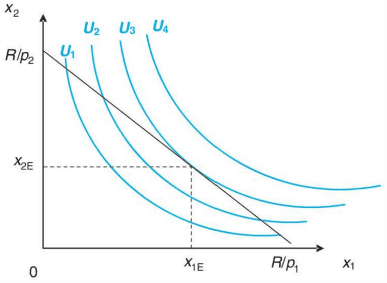

• On peut également représenter la contrainte budgétaire du consommateur, dans le cas d’une économie à deux biens : R =p1x1 +p2x2

• Tous les points qui se situent sur la droite de budget correspondent à des paniers de biens (x1 , x2) qui coûtent exactement R. Tous les paniers de biens qui se situent en deçà de la droite de budget sont accessibles au consommateur avec un budget R, tous ceux qui se trouvent au-delà ne le sont pas.

• Le consommateur va choisir un panier de biens situé sur la courbe d’indifférence la plus éloignée de l’origine (parce qu’elle correspond à un niveau d’utilité élevé) et qu’il peut acheter avec son budget R. Le choix optimal du consommateur est donc obtenu lorsque la droite de budget est tangente à la courbe d’indifférence.

• Au point E correspondent des quantités de biens 1 et 2, x1E et x2E, qui maximisent l’utilité du consommateur sous contrainte de son budget. A l’optimum la pente de la droite de budget (p1/p2) est la même que celle de la tangente à la courbe d’indifférence (Um1/Um2) ce qui donne l’égalité :

Um1/Um2 = P1/P2

Qui peut encore s’écrire : Um/p1 = Um/p2 . Il s’agit de la loi de Gossen (1854) en vertu de laquelle, à l’optimum, le consommateur choisit un panier de biens tel que les utilités marginales des différents biens pondérées par leurs prix sont égales. Pour illustrer ce résultat, on peut imaginer que le consommateur dépense son budget euro par euro, en achetant d’abord le bien qui lui procure le plus d’utilité, le bien 1 par exemple. Si les utilités marginales sont décroissantes, l’utilité marginale du bien 1 rejoint l’utilité marginale du bien 2, et devient même inférieure pour 1 euro de plus dépensé en bien 1. Le consommateur dépense alors 1 euro de plus en bien 2 et ainsi de suite jusqu’à épuisement du budget.

La modification de l’équilibre du consommateur

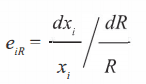

Le choix optimal du consommateur, i.e. sa demande des différents biens, peut être changé suite à une modification de son revenu. Toute hausse de revenu se caractérise par un déplacement de sa droite de budget parallèlement à elle-même. Les modifications des quantités consommées des biens i (i = 1,2) suite à une modification du revenu dépendent de l’élasticité de la consommation de bien i par rapport au revenuR, eIR :

Elle indique que la quantité consommée de bien i varie de eiR % à chaque variation de 1 % du revenu du consommateur. On appelle bien normal, un bien dont l’élasticité de la consommation par rapport au revenu est comprise entre 0 et 1, bien inférieur un bien pour laquelle elle est inférieure à 1 et bien « de luxe » pour laquelle elle est supérieure à 1.

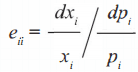

Le choix optimal du consommateur est modifié selon la variation des prix. C’est alors la pente de la droite de budget qui devient plus ou moins forte selon que le rapport des prix p/p2 baisse ou augmente.

Cette modification des quantités consommées des biens i (i = 1,2) dépend de l’ élasticité de la consommation de bien i par rapport au prix du bien i, eii :

• On appelle bien ordinaire, un bien dont l’élasticité de la consommation par rapport au prix est négative, et bien de Giffen un bien pour laquelle elle est positive. Suite à une variation de prix, on peut décomposer en deux l’effet sur la quantité consommée :

- un effet de substitution selon lequel, par exemple, la baisse du prix d’un bien conduit le consommateur à consommer plus de ce bien, relativement à d’autres biens qui apparaissent plus chers ;

- un effet de revenu qui provient de ce que, par exemple, la baisse du prix d’un bien accroît le pouvoir d’achat du revenu du consommateur et peut lui permettre de consommer plus ou moins de ce bien selon qu’il est normal ou inférieur, mais également plus ou moins d’autres biens.

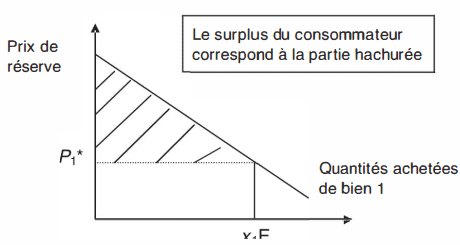

Le surplus du consommateur

• Une analyse normative permet de mesurer le bien-être du consommateur. En effet, pour toutes les unités achetées d’un bien, le consommateur paye un prix unique alors que ces unités ne lui procurent pas toutes le même degré de satisfaction (l’utilité marginale est décroissante). Aussi, le consommateur est prêt à payer plus cher les premières unités source de plus grande satisfaction. On appelle ainsi « prix de réserve » le prix qu’il est disposé à payer par unité : ce prix de réserve est décroissant avec l’augmentation des quantités consommées.

• Le surplus du consommateur correspond alors à la somme de la différence entre son prix de réserve et le prix qu’il paye effectivement (le prix d’équilibre du marché p*) pour toutes les unités achetées. On peut le représenter donc à partir de la fonction de demande en bien i du consommateur.

On voit que si p1* diminue, le consommateur achète plus de biens 1 et son surplus augmente. Il est bien entendu possible de calculer, par analogie, un surplus des consommateurs à partir de la fonction de demande du marché du bien 1.

Les préférences d’un consommateur sont représentées par une fonction d’utilité u (x1 , x2) = x1x2. Le consommateur dispose d’un budget de 100 euros pour acheter des biens 1 et 2 en quantité x1 et x2 sachant que les prix des biens sont p1 = 4 et P2 =10.

Déterminer le choix optimal du consommateur.

La contrainte budgétaire s’écrit 100 = 4×1+10×2 et devient x2= -2/5 x1 + 10

Détermination du choix optimal du consommateur :

Celui-ci cherche à maximiser son utilité u(x1 , x2) sous la contrainte de son budget. En reportant l’expression de x2 (contrainte budgétaire) dans la fonction d’utilité, on obtient une fonction à une seule variable : u (x1) = -2/5 x²12 + 10 x1 qui admet un maximum lorsque sa dérivée première s’annule.

On a alors, u’ (x1) = 0 <::::> – 4/5 x1 + 10 = 0 <::::> x1 = 1 2,5.

On en déduit x2 d’après l’expression de la contrainte budgétaire. On trouve x2 = 5.

Le choix optimal du consommateur est donc (x1; x2) = ( 50/2 ;5)

La microéconomie du producteur

La fonction de production de l’entreprise est une fonction qui relie les quantités utilisées de facteurs de production aux quantités produites. Si l’on note P, le volume de la production, K le volume de capital utilisé, et L le volume de travail nécessaire, on peut écrire : P =f(K, L).

La fonction de production est aussi appelée combinaison productive, ou technologie de l’entreprise, en ce sens où elle représente toutes les combinaisons possibles de volumes de travail et de capital permettant d’obtenir un niveau de production donné.

Le coût de production, ou coût total, correspond à la somme des dépenses rendues nécessaires par la production de l’ensemble des unités d’un bien au cours d’une période donnée.

La fonction de production

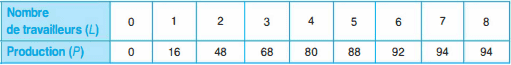

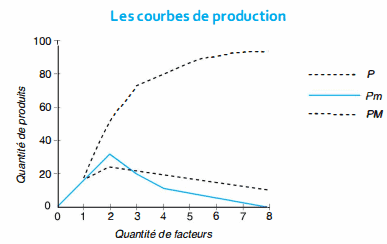

La fonction de production avec un facteur fixe : supposons que, à court terme, la quantité de facteur capital soit fixe, et que le producteur ne puisse faire varier que la seule quantité de facteur travail. L’évolution des quantités produites en fonction du volume de facteur travail (nombre de travailleurs) serait, par exemple, la suivante :

Cet exemple tient compte des hypothèses du modèle néoclassique qui seront rappelées au fur et à mesure.

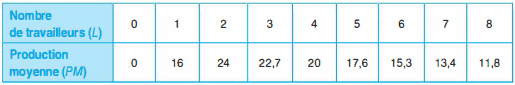

La production moyenne (PM) : elle se définit par le rapport entre la production totale et la quantité de facteur travail utilisée, PM = P/L. Elle est encore appelée productivité car elle correspond à la production obtenue par unité de travail. Le calcul donne :

On remarque que la production moyenne croît jusqu’à un maximum puis décroît.

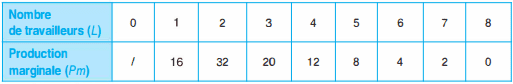

La productivité marginale Pm : elle correspond au supplément de production obtenu grâce à l’utilisation d’une unité supplémentaire de facteur (ici le travail), Pm = ΔP/ΔL . Le calcul donne :

Les auteurs néoclassiques parlent de productivité marginale décroissante, bien que celle-ci soit dans un premier temps croissante. Ce phénomène illustre le fait que la production due à la dernière unité de facteur est de moins en moins importante jusqu’a devenir nulle (malgré la multiplication du nombre de tracteurs et d’engrais, une terre ne pourra donner une récolte sans cesse croissante, l’embauche de personnes supplémentaires ne pourra faire augmenter la production si le nombre de machines est identique, etc.).

Au total, on peut dire que la production totale n’augmente pas proportionnellement à la quantité de facteur utilisée. En outre, elle n’augmente que tant que la productivité marginale est positive (on peut même imaginer une productivité marginale négative s’il y a trop de travailleurs qui finissent par se gêner).

La combinaison la plus efficace se trouve au point où la productivité moyenne est maximale (2 employés, compte tenu du capital donné, produisent chacun 24 unités). Tant que la productivité marginale est supérieure à la productivité moyenne celle-ci augmente. Lorsque la productivité marginale devient inférieure à la productivité moyenne, cette dernière diminue. Toutefois, l’entreprise peut choisir de produire plus pour des raisons stratégiques (au-delà de 48 unités) mais en acceptant une moindre productivité moyenne.

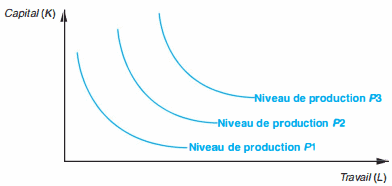

La fonction de production à facteurs substituables : elle permet de modifier la combinaison productive dans la mesure où les deux facteurs sont variables. C’est une fonction de production de long terme qui permet de faire varier le volume de capital, en sus du travail, et le volume de la production. On peut ainsi obtenir plusieurs niveaux de production (isoquantes) et, pour chacun d’eux, plusieurs combinaisons de facteurs travail et capital sont possibles. On mesure l’intensité capitalistique d’une combinaison par le coefficient de capital = K/P.

Les coûts de production

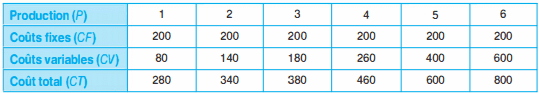

Les différents types de coûts : on distingue tout d’abord les coûts fixes, qui sont indépendants des quantités produites (amortissement, etc.) et les coûts variables qui évoluent avec le volume de la production (matières premières, etc.). La somme des coûts fixes et des coûts variables donne le coût total. Remarquons que les coûts variables peuvent être proportionnels ou non proportionnels aux quantités produites.

Le calcul des coûts : on suppose qu’une entreprise doit supporter les coûts suivants pour une production P :

On a : CT = CF + CV

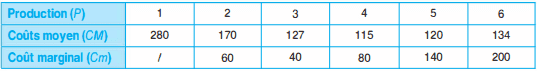

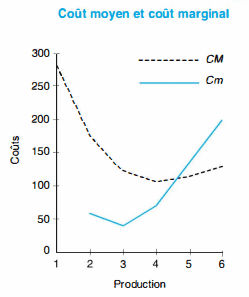

Le coût moyen (CM) : il correspond au coût par unité produite, CM = CT/P.

Le coût marginal (Cm) : il s’agit du coût de la dernière unité produite, Cm = ΔCT/ΔP. Les calculs donnent pour CM et Cm :

On constate que la courbe du coût marginal coupe celle du coût moyen en son minimum. Or, une entreprise continuera à produire une unité supplémentaire jusqu’à ce que le coût de cette unité (coût marginal) soit égale au prix sur le marché se situe en deçà du coût moyen (coût par unité produite), le profit de l’entreprise est négatif (prix de vente = Cm < CM). On peut en déduire que la courbe de coût marginal qui se trouve au-dessus 50 du minimum du coût moyen constitue la fonction d’offre de l’entreprise, en fonction du prix du marché.

Les économies d’échelle

Les économies d’échelle sont des économies réalisées par l’entreprise au fur et à mesure que l’on « grimpe » l’échelle de la production. On parle donc d’économies d’échelle lorsque le coût unitaire de production (coût moyen) diminue avec l’augmentation des quantités produites.

Les économies d’échelles s’expliquent par une meilleure répartition des coûts fixes sur une plus grande quantité produite, par les réductions que l’entreprise obtient sur des achats en plus grands nombre, etc.

Onivogui Marguerite Ene

La micro-économie est une branche de la science économique qui étudie les comportements des entreprises et des consommateurs

Daniel

merci,comment le téléchargé?

Nouridine

Merci beaucoup pour tout ce que vous faites

De belge

Bonjour, merci pour les cours, mais comment le télécharger?